发布时间:2024年08月20日 来源:正蓝旗桑根达来镇人民政府 字体: 大 中 小 浏览次数:

根据我镇实际情况,近年来我镇主要以山洪灾害为主,山洪灾害是指由于降雨在山丘区引发的洪水灾害及由此诱发的泥石流、滑坡等对国民经济和人民生命财产造成损失的灾害。为有效防御山洪灾害,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,避免群死群伤事件的发生,特编防汛应急预案。

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国水土保持法》

《地质灾害防治条例》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《山洪灾害防御预案编制大纲》

《全国山洪灾害防治规划山洪灾害临界雨量分析计算细则》

《内蒙古自治区山洪灾害防治规划报告》

本预案适用于桑根达来镇行政区域范围内山洪灾害的预防和应急处置。本预案是在现有工程设施条件下,针对可能发生的山洪灾害预先制定的防御方案、对策和措施,是各级防汛抗旱指挥部门实施指挥决策和防御调度、抢险救灾的依据。

1、坚持科学发展观,体现以人为本,以保障人民群众生命安全为首要目标;

2、贯彻安全第一,常备不懈,以防为主,防、抢、救相结合;

3、落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制;

4、因地制宜,具有实用性和可操作性。

本预案自批准之日起执行,应根据桑根达来镇山洪灾害防御情况适时修订。

桑根达来镇位于锡林郭勒盟南部,正蓝旗中位南与哈毕日嘎镇接壤,北与乌日图苏木毗邻,大部分草场中都有沙丘,属沙漠地带。全镇区域总面积1633平方公里,其中镇区面积2平方公里,207国道、呼海省际通道及集通、锡兰铁路纵横境内。自然条件独特,地处浑善达克沙地腹地,为典型的坨甸相间地貌类型。在沙丘间形成的平坦草地上发育着疏林、灌丛和草甸,与其他草原构成独特的牧区风光。海拔高度1325米,属中温带半干旱大陆性气候,年平均气温1-4℃,平均无霜期为105天,桑根达来镇地形、地貌趋同性一致,主要是沙地特点,沙丘间分布有大面积的河谷盆地和塔拉草场,年日照数为3200小时,年平均风速4.2米/秒,年降水量在320毫米左右。

全镇总人口4761户11745人(其中牧区人口4037户9207 人),是一个以蒙古族为主体,汉、满、回、藏等民族共居的多民族聚集区。桑根达来镇长期以来一直是一个以畜牧业为主的牧业大镇,2020年度全镇夏季牲畜总数达到62210头(只),其中大畜40664头,小畜21546只。2019年牧民人均纯收入达到19480元。全镇现有各行政企事业单位50个,私营、个体工商户460余家,辖区内22个牧业嘎查、1个社区。

因气候变化、暴雨增多,生态退化,各嘎查内山洪沟、低洼地段及易发生山洪灾害。

安全区是指不受山洪、泥石流、山体滑坡威胁,地质结构相对比较稳定,可安全居住和从事生产活动的区域,安全区是危险区人员的避灾场所。安全区一般应选在地势较高、平坦或坡度平缓的地方,避开河道、河口、陡坡、低洼地带。

桑根达来镇巴音塔拉社区在镇政府南广场及政府广场划分安全区。其余2个嘎查在村委会及村内广场划分为安全区;

危险区是指受山洪灾害威胁的区域,一旦发生山洪、泥石流、滑坡,将直接造成区内人员伤亡以及房屋、设施的破坏。危险区一般处于河谷、沟口、河滩、陡坡下、低洼处和不稳定的山体下。

桑根达来镇山洪危险区涉及2个嘎查,1个社区,共涉及大小山洪危险区域3处。

白音塔拉社区、公铁立交桥属于危险区,涉及来往207国道车辆正常通行。

恩克宝力格嘎查、恩克宝力格浩特,南山西山根附近低洼地段危险区,危险区总户数11户,总人口36人。

乌日图敖包嘎查、珠斯楞浩特河道危险区受山洪灾害影响,危险区总户数为30户,总人口75人;

为了建立桑根达来镇防汛快速反应机制,切实贯彻中央、自治区、盟、旗的有关防汛文件精神,减轻洪涝灾害造成的损失,维护好人民群众的生命财产安全,组织和领导山洪灾害防御工作,成立桑根达来镇防汛指挥部。领导和组织防汛工作。防汛实行统一领导,各社区、各部门单位协作配合的原则,共同做好防山洪和抢险救灾工作。

镇长任总指挥,相关部门负责人为成员。指挥部下设办公室、信息监测、转移、调度、保障、宣传6个工作小组和应急抢险队。各行政村(社区)成立以嘎查(社区)主任为责任人的山洪灾害防御工作组。同时,各村(社区)成立以基干民兵为主体的应急抢险队(每队不少于10人)。每个嘎查(社区)、组均要落实降雨和水位、工程险情、泥石流、滑坡监测人员,确定一名或几名信号发送员,并造花名册报送镇防办备查。信号发送员向相应工作组报送有关情况。

1、桑根达来镇防汛指挥部主要职责:

在旗防汛抗旱指挥部的统一领导下开展山洪灾害防御工作,具体组织桑根达来镇各嘎查(社区)的防汛工作,发现异常情况及时向有关部门汇报,并采取相应的应急处理措施等。具体职责为:

(1)制定完善并落实桑根达来镇山洪灾害防御预案,负责山洪灾害防御避灾躲灾有关的责任落实、队伍组建、预案培训演练、物资准备等各项工作。

(2)掌握桑根达来镇山洪险情动态,收集各地雨情、水情、灾情等资料,及时上报发布预警信息,并督促各嘎查(社区)定期进行水库、山塘、堤防等险工险段的监测巡查。

(3)指挥调度、发布命令、签发调集抢险物资器材,并组织上报本镇山洪灾害相关信息。

(4)指挥并组织协调各嘎查(社区)进行群众安全转移,落实安置灾民及做好恢复生产工作。

总指挥:由镇长担任,负责全镇山洪灾害防御工作的组织与指挥。检查督促山洪灾害预案及各级职责的落实,并根据山洪预警汛情的需要,指挥、调度、命令、调集抢险物资器材和人员。

副总指挥:政府副镇长担任。负责山洪灾害危险区、警戒区的监测和洪灾抢险,随时掌握雨情、水情、灾情、险情动态;落实指挥长发布的防御抢险等命令,指挥群众安全转移、避灾躲灾;负责灾前灾后各种应急抢险、工程设施修复等工作。

2、桑根达来镇防汛指挥部各工作组主要职责

(1)镇防汛抗旱指挥部办公室:具体负责全镇山洪灾害防御日常工作,落实指挥部和总指挥的各项指示。负责拟订全镇山洪灾害防治的发展规划并贯彻实施;制订全镇防御山洪灾害防御预案、洪水调度方案;指导、推动各社区制定和实施山洪灾害防御预案;督促指导境内河道、渠道内阻碍行洪的障碍物清除;负责抗洪抢险技术指导和水毁工程的修复等。执行镇党委、政府及上级指挥部命令。加强值班,确保防灾避灾信息及时上情下达、下情上报。

(2)监测组:负责桑根达来镇降水、水位、泥石流、滑坡的监测及辖区水库、山塘、堤防等险工险段的监测巡查。及时提供有关信息,如遇紧急情况可直接报告正蓝旗防汛抗旱指挥部。

(3)转移组:负责按照指挥部的命令及预警通知,做好受威胁群众按预定路线和地点转移的组织工作,负责转移任务的责任人要一个不漏地动员到户,必要时可强制其转移,同时确保转移途中和安置后的人员安全,并负责转移后群众、财产的清点和保护。

(4)调度组:负责与交通、农机、林业、粮食、民政、水电、电信、物资等部门与单位的联系,调度并管理所有抢险救灾物料、车辆等,且负责善后补偿与处理。同时,在抢险中经总指挥同意,有权紧急征用抢险所需的一切物料及车辆,确保灾民的生活生产。

(5)保障组:负责转移人员的安置,逐户逐人落实;负责伤员的医治、转送、登记;全镇医疗救护力量急救药品、医疗器械的统一调度;组建灾区医院;进行灾区污染源、传染源的卫生防疫处理及基本生活保障,被安置户原房屋搬迁及新的房基地用地审批手续的联系等工作;确保灾民有饭吃、有衣穿、有干净的水喝,有病能得到医治。

(6)宣传组:开展灾情应急宣传;防汛救灾宣传报道;发布灾情;抢险救灾进展情况和安民告示。

(7)应急抢险队:负责在紧急情况下听从命令进行有序的抢险救援工作。鉴于应急抢险队人员每年可能有变动,规定每年4月上旬前将应急抢险队伍组建好,并登记造册报旗防汛办备案。4月中旬由镇政府组织进行一次实地集训演练。此后,各应急组队员在紧急抢险时一切听从指挥部调遣,奋勇投入抢险地点进行抢险工作。

(8)信号发送员:在获得险情监测信息或者接到紧急避灾转移命令后,即按照预定信号发布报警信号。

3.成员单位职责及责任人

1、镇安全生产办:负责联络各成员单位,做好协调,上报及信息工作。负责各单位、嘎查、社区的安全生产管理与监督,督促安全隐患排查与整改,事故调查与处理。

2、综合执法队:负责出现汛情、旱情的社会综合治理工作,维护社会稳定。

3、农技推广中心:指导农业防汛抗旱和灾后农业救灾、生产恢复及农业系统的防洪安全;负责灾后恢复农业生产和抗旱所需种子、化肥、农药等物资的组织供应与技术指导。指导防汛抗旱和灾后畜牧业救灾、生产恢复及养殖系统的防洪安全;负责灾后恢复畜牧业生产和抗旱所需种苗、饲料等物资的组织供应与技术指导;组织兽医开展牲畜防病治病,预防和控制疫情的发生和流行。

4、镇公安派出所:依法打击造谣惑众和盗窃、哄抢防汛抗旱物资以及破坏防汛抗旱设施的违法犯罪行为;处置因防汛抗旱引发的群众性治安事件;协助组织群众从危险地区安全撤离和转移。保障因汛情所造成的水毁道路的及时修复,确保道路畅通。

5、民政所:组织、协调灾后救助工作;核查灾情,发布灾情及救灾工作情况,及时向镇防汛抗旱指挥部提供灾情信息;管理、分配救灾款物并监督检查使用;组织、指导和开展救灾捐赠等工作。

6、财政所:组织实施全镇防汛抗旱经费预算;根据有关部门和村镇提出的申请,会同镇防办在年度预算内审核下拨防汛抗旱经费,并监督使用。

7、镇司法所:负责法律、法规、政策宣传与解释,向受害者提供法律援助。

8、供电所:负责本单位所辖区内的线路巡查,发现安全隐患及时处理。

9、卫生院:负责水、旱灾区疾病预防控制和医疗救援工作;及时向镇防指提供水、旱灾区疫情和防治信息;组织医疗卫生单位和医疗卫生人员开展防病治病,预防和控制疫情的发生和流行。

10、小学:负责学校防汛抗旱工作,防止洪涝灾害,搞好学生的安全教育培训,发生险情组织学生安全撤离。

11、嘎查委会:负责本辖区的防汛抗旱工作,对所涉及的范围目标要制定详实的防汛抗旱预案,在汛期要加强巡查,及时排查出险情进行整改;遇到重大险情按照预案边处理,边及时上报,确保人员生命安全。所有成员单位的一把手为第一责任人,具体负责人员为直接责任人。责任人要加强巡查力度,并将检查情况每月26日前报镇防汛抗旱指挥部办公室。

根据桑根达来镇历史时段降雨量统计资料及灾害情况,结合地形地貌、植被、土壤类型等,以及实际经验,确定每个小流域和各个社区的临界雨量、水位等预警指标。确定的预警指标需要在实际的运用过程中不断完善修订。

雨量预警指标分为:警戒雨量(准备转移)、危险雨量(立即转移);水位站分为:警戒水位(准备转移)、危险水位(立即转移)。

根据确定的预警指标确定预警等级,镇预警分1级、2级,依次用橙色、红色表示。

1、临界雨量

临界雨量分析计算采用区域灾害临界雨量法,根据旗气象局提供的历史时段雨量统计资料,以及对应历史洪灾情况,经分析确定该地区的临界雨量

2、临界水位

桑根达来镇大部分河道没有水文资料,临界水位的确定需要进行历史洪水调查,实测河道断面,采用面积比降法确定水位流量关系,从而确定警戒水位。

根据桑根达来镇山洪灾害特点和实际情况,因地制宜,设置雨量站、水位站、墒情站、对降雨、水位等情况实时观测,逐级报告。特殊情况可越级上报,保证信息及时传递,整体提高山区流域上下游的暴雨监测点密度,提高监测、预警发布的实效性、可靠性。

桑根达来镇建立汛期防御山洪灾害监测预警制度,安排专职人员负责,24小时值班,接到雨、水、灾情信息和上级预警令时,立即采取有效手段,在最短时间内传递。有灾害隐患点的村(社区),村(社区)山洪灾害防御组应安排1名干部担任专职预警信号发送员,统一用鼓锣的形式为预警信号,保证预警信号传递不留死角。一旦山洪地质灾害发生,做到转移有路线、避灾有地点、生活有着落,把灾害损失降到最低限度。

1、自动雨量、自动水位监测站至区防办采用GPRS通信为主,出现问题以电话或短信作为补充。

2、人工雨量、人工水位监测站至区防办和镇防办采用电话或短信相结合的通信方式。

3、其它信息,如滑坡、泥石流及工程险情等信息由观测员用电话、口头传达等方式向镇防指发送信息,镇防指根据情况及时用电话、传真等向区防指汇报。

4、遇紧急情况,如有重大险情,需要群众转移的,镇防指和嘎查(社区)、户通信方式除采用电话外,可采用锣鼓号、高音喇叭等通信方式。

5、预警信息发布可采用电视、广播、网络、传真、电话以及信号弹、高音喇叭、锣鼓号等。

1、当获取上级政府部门、旗防汛指挥部相关指令后即刻启用相应预警。

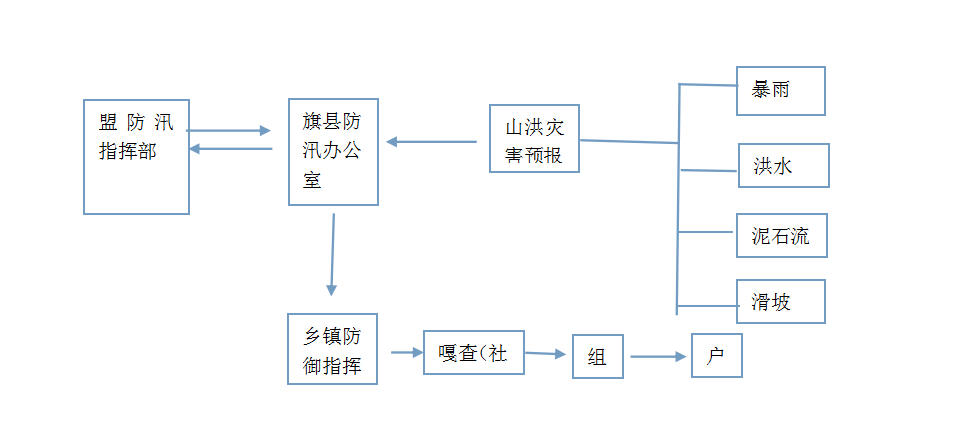

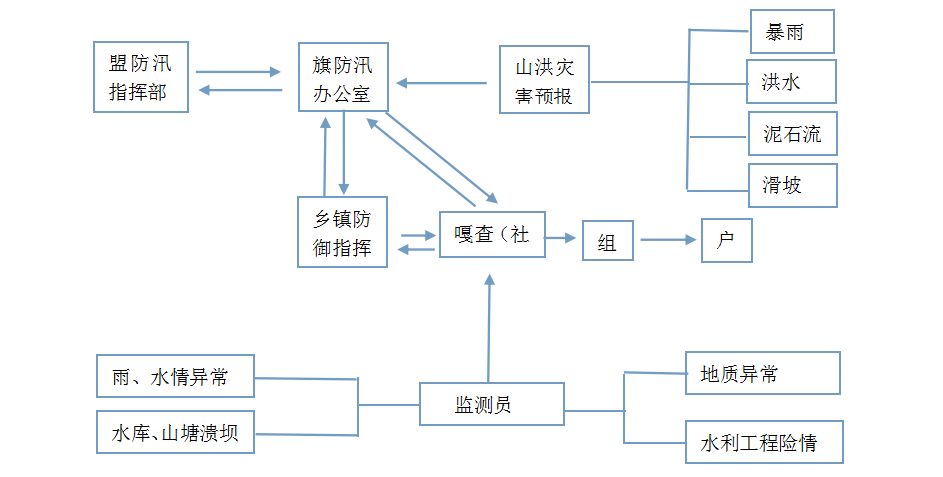

接到相关的预警指令后,即刻发至镇防指全体成员和嘎查(社区)山洪防御指挥所,社区山洪防御指挥所发布至各嘎查(社区)民小组,各嘎查(社区)居民小组发至每户,即从旗县→镇嘎查(社区)→组→户的次序进行预警。

2、紧急情况(通信中断或出现滑坡、溃坝等重大险情)可自行启用相应紧急预警。

镇防指除接收旗防指的预警指令外,还接收群测群防监测的信息,如滑坡、泥石流及工程险情等信息。当遇到紧急情况,镇防指可自行发布预警,并设法向旗防汛指挥部报告;嘎查(社区)可直接报告旗级防汛指挥部和镇防汛指挥机构,并可直接发布预警信号,在最短时间内完成预警工作。

1、在收到旗防汛办的预报预警信息后,处理办法:

准备转移预警:将信息通知至镇防指全体成员和嘎查(社区)防御工作组,镇防汛指挥部具体安排防御山洪灾害工作,根据预案组织防洪抢险,按照权限调度水利、防洪工程,派出技术人员到一线具体帮助防汛抢险工作。并将工作情况上报旗政府分管领导和旗防汛办。相关成员单位按照职责分工,开展工作。镇党委书记、镇防指总指挥上岗指挥;镇防指加强值班,监测组、信息组密切掌握情况,其他各应急组进入嘎查(社区)组,做好人员转移等一切准备工作。

立即转移预警:镇防汛指挥部通知所辖区域干部、群众进入紧急防汛时期。将信息通知到嘎查(社区)、组、农户,启动预案,各责任人上岗到位,深入到各嘎查(社区)组,做好群众转移安置,投入抢险救灾工作。同时,增加值班人员,加强值班,动员部署防御山洪灾害工作,按照权限调度水利、防洪工程,根据预案转移危险区群众,组织强化巡堤查险和堤防防守及地质灾害巡测,及时控制险情。镇挥部负责人、相关成员单位负责人,应按照职责到分管的嘎查(社区)防汛指挥所,全力配合做好防御山洪灾害和抗灾救灾工作。

2、与旗防指信息中断后,处理办法:

镇防指密切关注天气变化,根据本镇雨量站的临界雨量、水位站的成灾水位及预警标准,自行启动预案,做好组织实施工作并设法与旗防汛指挥部取得联系。

3、与社区组信息中断后,处理办法:

各责任人直接下到嘎查(社区)、组,组织指挥躲灾、避灾、救灾。

1、转移安置原则

转移遵循先人员后财产,先老弱残人员后一般人员的原则,应以集体、有组织转移为主。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

2、转移安置路线

按预案确定的转移路线、安置地点进行转移安置。转移地点、路线的确定遵循就近、安全的原则,基本在本嘎查(社区)范围内转移。汛前拟定好转移路线、安置地点,汛期必须经常检查转移路线、安置地点是否出现展异常,如有异常应及时修补或改变线路。在危险区重要位置制作警示牌,标明转移对象、转移路线、安置地点等。

3、安置方式

因地制宜采取集中、分散两种安置方式,控制在本嘎查(社区)范围内,以利于安置人员正常生活和便于指挥。我镇集中安置一般安置在社区部或学校,分散安置是采取一对一的安置,每一农户安置户不超过二户。

4、非常情况下应急措施

转移安置过程中出现交通、通讯、电力中断等特殊情况时,灾区各嘎查(社区)组应各自为战、不等不靠,及时采取防灾避灾措施。由嘎查(社区)干部分头入户通知易发灾害点社区民,尤其是夜间可能发生相关灾害时,要保证信息传递的可靠性,做到不漏一户,不漏一人。借助无线广播、铜锣、哨子等设备引导转移人员到安置地点。在制定的转移路线交通中断的情况下,应选择向溪河沟谷两侧山坡或滑坡体的两侧方向转移到就近较高地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施,并派专人负责,确保无一人掉队。

转移工作采取镇嘎查(社区)、组干部层层包干负责的办法实施,明确转移安置纪律,统一指挥、安全第一。

1、关注老弱病残,确保不落一人。在汛前完成本辖区需要转移的人员中老弱病残情况的登记和统计,拟定专门的转移措施。

2、落实责任制。由镇包嘎查(社区)、嘎查(社区)包组,嘎查(社区)组按所属辖区分片负责,各组负责本区的撤离组织指挥工作,各单位、各家庭落实到撤离的责任人,使撤离工作层层落实。保证在山洪灾害来临时,即使通讯指挥中断,撤离工作也会有条不紊地进行。

3、行政单元指挥制。转移安置工作采取镇嘎查(社区)、组干部层层包干负责和嘎查(社区)对嘎查(社区)、户对户对口帮助支援的办法实施,统一指挥、有序转移、安全第一。

4、特殊人群特殊管理制。对于特殊人群的转移安置,由其嘎查(社区)行政长官负责,负责人依照转移原则,快速、高效率组织指挥这些特殊人群的撤离转移,并负责处理转移中出现的突发事件,有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

5、应急时期军事管理制。人员转移安置后,各级指挥部人员靠前指挥,及时解决可能发生的一切问题。派出医务人员和保卫干部到转移安置区群众集中点,做好防疫和治安工作。利用一切条件,解决灾期转移群众的吃住问题,确保转移安置工作的顺利完成。

各区域居民接到转移信号后,必须立即按预定路线转移,由镇转移安置共组具体负责组织实施,并由嘎查(社区)干部积极配合,及时采取固定电话、手机、广播等预警、预报措施告知危险区的居民,必须严格按照撤离转移安置方案预定的地点、住处、道路、车辆进行安全转移。

各区域在汛前拟定好转移路线,汛期必须经常检查线路上是否出现异常,如有异常,则及时修补或改变路线,以免安全路上出现险情。转移路线避开跨河、跨溪或易滑坡地带。

汛前,镇防指对所辖区域进行全面检查,发现问题登记造册,及时处理,同时对可能引发山洪灾害的工程、区域等安排专人负责防守。

检查镇、嘎查(社区)、组、户各级防汛组织的落实情况。责任是否到人;宣传培训是否进行。

检查防汛物资的准备情况,包括车辆、食品、帐篷、衣被、汽柴油、铁丝、水泥等物资的筹集、储存及调拨;检查医疗救护组织的准备情况。

检查防汛设施、设备的运行情况。对防汛有安全隐患的工程,如水库、堤坝等进行除险加固;检查雨量、水位等观测点的仪器设备运行是否正常,人员是否到位;检查供电、交通、通信等基础设施是否能得到保证。

检查易发地质灾害的险工险段,对可能引发山洪灾害的病害点、区段、区域及工程等安排专人负责防守。

检查人员转移安置准备情况,明确转移路线、方案,建立避灾场所。

1、宣传教育

利用广播、标语、宣传册、宣传挂图等形式对流域内居民宣传山洪灾害的有关知识和预案内的主要内容,张贴山洪灾害防御挂图,每家每户发放宣传手册尤其要加强对紧急转移信号、路线及有关注意事项的宣传。

每年汛前对全镇的山洪灾害指挥系统人员、责任人、监测人员和预警人员进行一次山洪灾害专业知识集中培训,明确各自职责,时刻准备打大仗,打恶仗。

全镇重点社区必须做好宣传栏,每一危险区农户发放《山洪灾害防御明白卡》,警钟长鸣。

2、实战演练

以嘎查(社区)为单位对全镇危险区域群众进行实战演练,每位群众清楚自己的转移路线、安置地点等,即使在电力、通信中断的情况下也能不乱阵脚,安全转移。

为更好地应对山洪、泥石流灾害,及时、有效地实施预案,制定如下的工作纪律,确保各项工作落到实处。

(1)镇防指实行24小时值班(6月15日至9月15日),确保通讯畅通。

(2)积极主动抓好情况搜集和整理,认真做好值班记录,全方位掌握情况。

(3)重要情况及时逐级报告,做到不迟报、不错报、不漏报,并随时落实和登记处理结果。

(4)暴雨天气,镇主要领导、驻村(社区)干部和村(社区)指挥所人员未经批准,不得离岗外出。

(5)如遇暴雨天气,安排专人巡视河道及易发灾区。

(6)暴雨天气,山洪灾害重点防范区居民做到日不入户,夜不入睡。

(7)山洪灾害重点防范嘎查(社区)组每年组织开展一次水库山塘防汛和山洪灾害避灾演练。

(8)山洪灾害防御常识宣传做到进村、进社区、入户、到人。

(9)对山洪灾害防御工作失职、渎职、脱岗离岗、不听指挥的,追究相应责任,情节严重的,追究法律责任。

(1)汛期(6月15日至9月15日),镇防汛办实行昼夜值班,值班室24小时不离人。

(2)值班人员必须坚守岗位,忠于职守,熟悉业务,及时处理日常事物。要严格执行领导带班制度,汛期紧急时,主要领导要亲自值班。

(3)积极主动抓好情况搜集和整理,认真做好值班记录,全方位掌握情况。

(4)重要情况及时逐级报告,做到不迟报、不错报、不漏报,并随时落实和登记处理结果。

(5)凡上级领导和防指的指示及重要会议精神的贯彻落实情况,镇防办必须在规定时间内按要求上报和下达,不得推诿拖延。

(6)按要求认真完成好各项任务和领导交办的其他工作。

1、防汛工作行政首长负责制

汛前,镇防汛指挥部组织召开由镇领导、机关包村干部、行政村(社区)党政一把手、重点部位负责人、相关部门负责人等参加的防汛动员大会,传达落实防指有关会议精神,部署具体防汛工作。

2、“四包、四落实”岗位责任制

(1)“四包”:镇领导包嘎查、(社区)干部包组、组干部包户、党员包群众。

镇领导包嘎查(社区),汛前,每个行政嘎查(社区)落实一名镇领导和一名干部具体负责该社区的防汛工作。

村(社区)干部包组、组干部包户,党员包群众,每个行政嘎查(社区)至少落实一名村(社区)干部负责防汛避险工作;老、幼、病、残、呆傻、孤寡等特殊群体,每人每户都落实一名党员具体负责转移工作。

(2)“四落实”:落实避险信号、转移路线、避险地点、避雨棚(场所)、抢险队伍、提前转移人员、报警人员。

汛前,每个嘎查(社区)、每一户由谁负责,转移到哪儿,怎么走,什么信号、由谁发布都要一一明确,落实到人。遇有情况,确保群众安全有序转移。

镇、嘎查(社区)均设有永久、半永久、临时性避雨棚和移动帐篷;镇社区及农户签订接洽协议,要求在遇有大到暴雨天气或连续降雨时,接待避险群众。

山洪易发村配发铜锣、口哨、架设高音喇叭,有条件的配备警报器。

打印本页 我要纠错 关闭